"容颜是灵魂的镜面,却也被时代的潮水反复摩挲。我们在花园里修剪枝叶,究竟是为了悦人眼目,还是为了照见更真实的自己?"

——《虚镜录·面谱篇》

一、面孔重构:从生存本能到社交货币

在灵长类漫长的进化史中,面部始终是最复杂的信号发射器。考古学家发现,3 万年前的原始人已开始在洞穴壁画里夸张化五官特征。这种对面容的修饰欲望,早已深植于人类基因——通过眉弓的高度传递威慑力,用唇部色彩彰显生命力。

当人类步入数字文明,面孔的符号意义被推向新维度。社交媒体将面部转化为可量化的数据:黄金比例测量、三庭五眼算法、五官对称性评分。某直播平台 2023 年数据显示,用户停留时长与主播面部 AI 评分呈 0.87 的正相关。这组数据揭示的残酷现实是:在注意力经济的竞技场,面容已成为硬通货。

二、解构与重建:医美消费的双重悖论

在首尔江南区的医美诊所里,每月有 3000 张面容经历着精密改造。从埋线提升到骨骼重塑,现代医美技术正在模糊"先天"与"后天"的界限。消费者调研显示,67% 的求美者选择手术并非单纯追求美丽,而是渴望"获得某种说不清的生命可能性"。

这种诉求折射出当代社会的认知困境:当滤镜可以实时改写面容,当虚拟分身比真实肉身更受欢迎,我们逐渐陷入"面容真实性危机"。某心理诊所的案例档案记录着这样的自述:"每次微调后都像是更新系统版本,但核心程序却越来越卡顿。"

三、花园里的荆棘:技术赋权与身份迷失

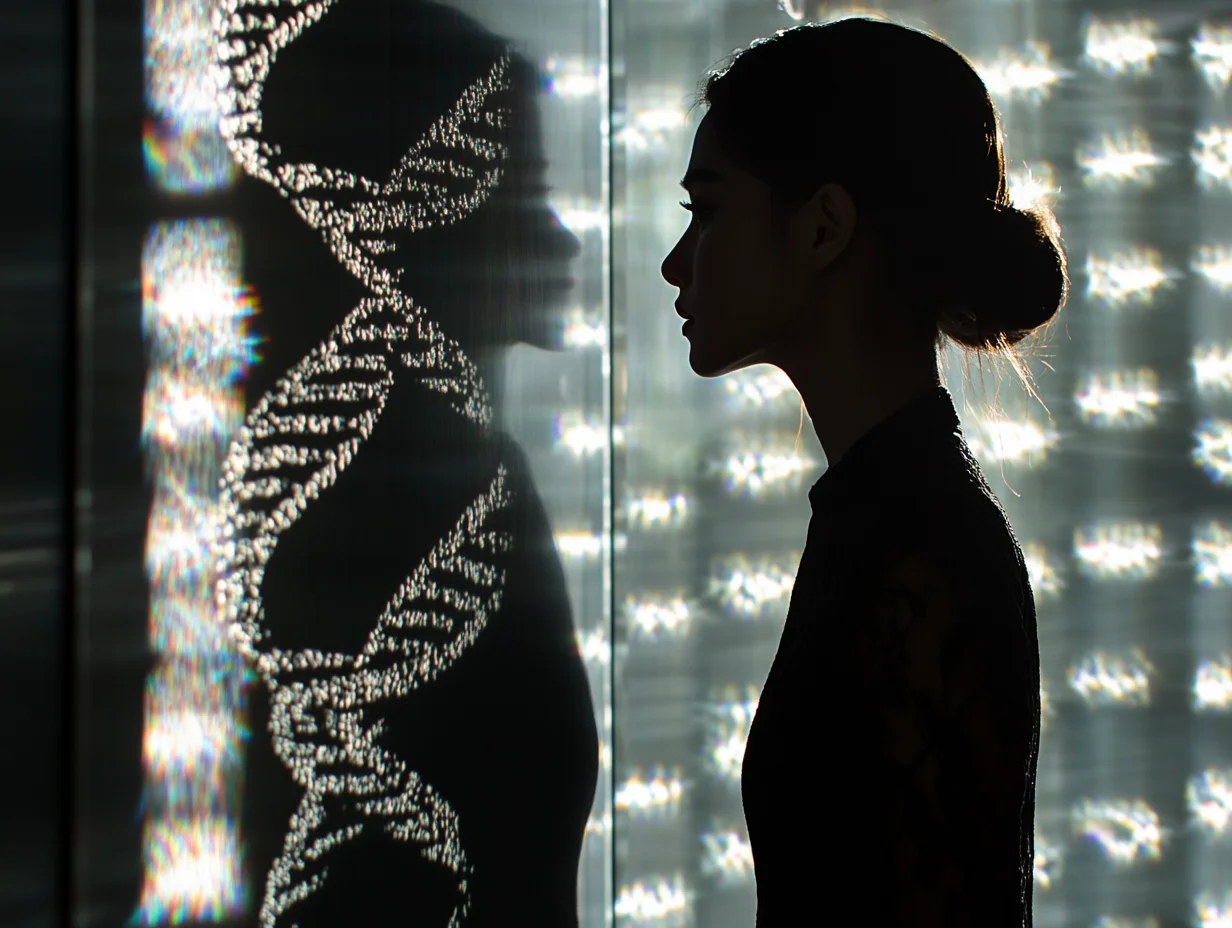

随着干细胞再生技术的突破,医美已从"修补缺陷"转向"定制未来"。 2024 年基因编辑临床实验显示,通过调控 EDAR 基因可永久性改变面部轮廓。这种上帝般的技术权柄,反而催生出新的生存焦虑——当面容成为可编程的界面,自我认同的锚点该定于何处?

在东京原宿的元宇宙体验馆,年轻人正通过 3D 扫描建立数字面容库。他们像更换手机壳般切换面容,却在不眠之夜的镜前陷入恍惚:"这些完美版本里,哪个才该是'我'?"这种集体性身份游离,恰似希腊神话中那喀索斯凝视的现代变奏。

四、重返伊甸园:重建面容的认知图式

当技术狂奔至伦理临界点,医美行业开始涌现逆向思潮。柏林某诊所推出的"缺陷修复限界服务",刻意保留 10% 的天然瑕疵;巴黎美学实验室提出"时光地图"概念,主张通过微调展现生命历程而非抹除岁月痕迹。

认知神经科学的最新研究带来了启示:大脑识别面容时,真正触动镜像神经元的是动态表情而非静态结构。这或许解释了为何某些"非标致"面容更具感染力——那些细微的不完美,恰是情感共振的密码。