「当镜子照出的是被重塑的骨骼与皮肤,灵魂却在褶皱中愈发模糊——真正的困局从不在容貌,而在于我们凝视深渊时,早已成为深渊。」

—— 改编自尼采 《善恶的彼岸》

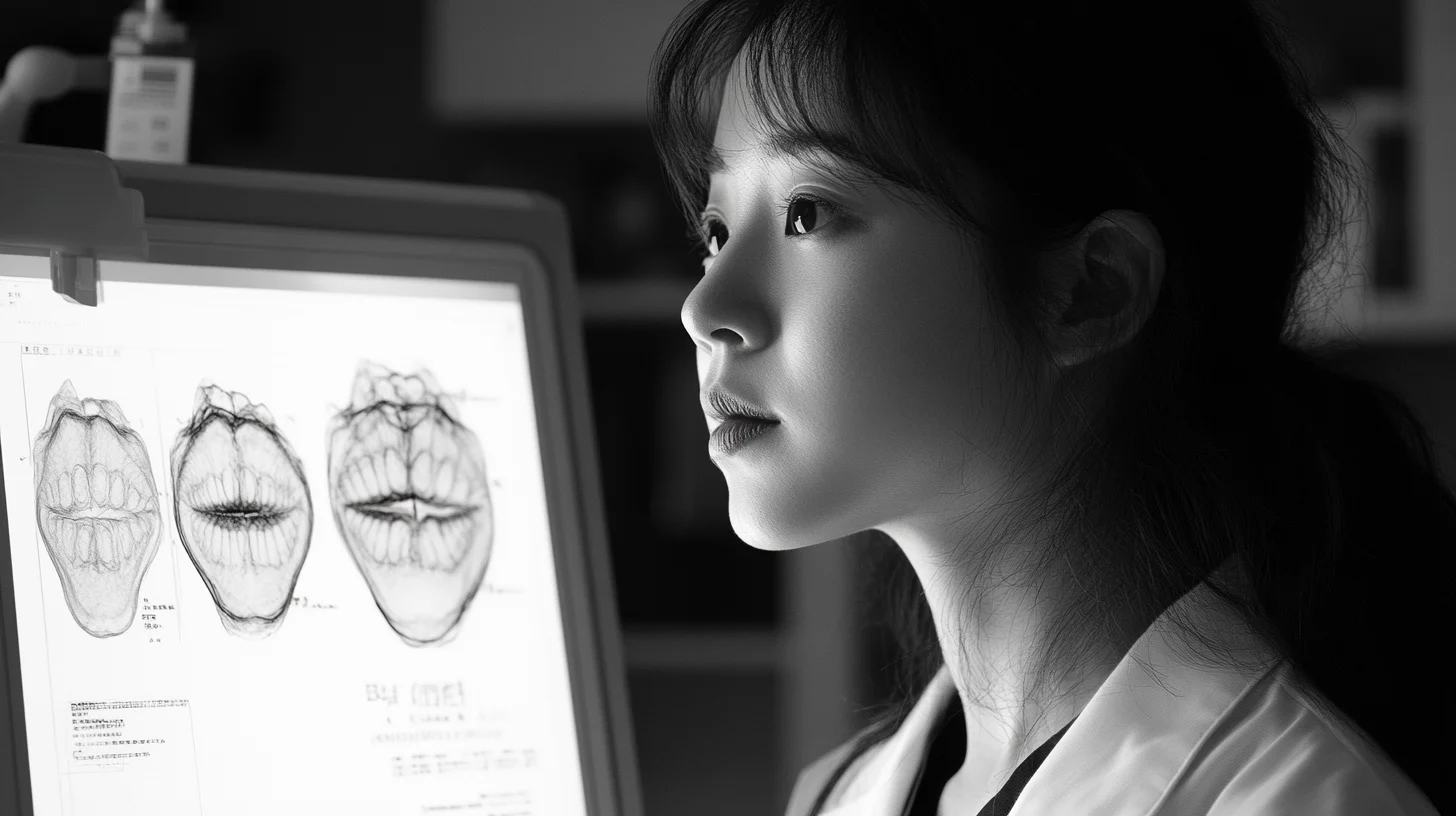

一、手术刀划开的不只是皮肤

三年前躺在医美机构冰冷的手术台上时,我盯着无影灯默念着网上那句 「颜值即正义」 。隆鼻、开眼角、面部吸脂,12 万元换来的是社交软件里暴涨的点赞数,以及同事那句意味深长的 「最近气色真好」 。镜子里的确有了 「标准美」 的倒影,但深夜卸妆后,那道藏在鬓角的 4 厘米疤痕会准时提醒:这张脸像租来的奢侈品,需要定期返厂维护。

医美机构的大数据显示,2023 年我国医美消费主力已下沉至三四线城市,18-25 岁群体占比突破 37% 。玻尿酸注射如同星巴克咖啡般成为都市白领的 「续命刚需」,而更吊诡的是,某平台 「整容后悔互助小组」 成员数同期增长 210% 。

二、容貌霸权下的幸存者偏差

上海某三甲医院整形科主任医师张明宇曾分享过一组对比案例:两位完成同款 「微笑唇」 手术的姑娘,A 在术后三个月获得晋升,B 却因表情僵硬被客户投诉。当我们沉迷于小红书里 「整容改变人生」 的爽文时,往往选择性忽略那些蜷缩在后台的沉默数据——中国整形美容协会 2022 年报告显示,术后抑郁发生率高达 19.3%,是普通人群的 3 倍。

韩国学者金秀贤在 《美丽税》 中揭示的 「整容连锁效应」 更具讽刺意味:当单眼皮变成双眼皮,人们开始挑剔鼻梁高度;当轮廓趋于完美,发际线又成为新的焦虑源。这场追逐本质是消费主义精心设计的无限游戏,而入场券是永不停歇的自我否定。

三、解构命运的第三种可能

心理学博士陈露的跟踪研究发现,容貌焦虑程度与自我价值感呈 U 型曲线关系。那些真正实现 「颜值变现」 的案例,核心变量往往不是五官比例,而是整容后爆发式的自信增长。北京某互联网公司总监李薇的经历颇具启示:她在修复胎记后报名学习了数据分析课程,「当我不再花 3 小时 P 图,突然多出 2000 小时提升专业能力」 。

法国哲学家鲍德里亚在 《消费社会》 中尖锐指出:「身体已成为最美的消费品。」 但被忽略的是,我们的认知系统始终遵循 「语义饱和」 定律——任何外部改变带来的新鲜感,有效期不超过 6 个月。这也解释了为何有人每年更新医美项目,却始终填不满内心的空洞。

四、重建与自我对话的坐标系

杭州某心理咨询机构推出的 「容貌认知工作坊」 给出新思路:要求参与者用手机原生摄像头记录素颜状态,并撰写 「身体日记」 。三个月后,68% 的学员减少了医美消费频次。这种干预的底层逻辑,是打破 「缺陷放大镜效应」——人类对自身外貌的负面评估,通常比他人感知夸张 300% 。

首尔大学医学院的跨文化研究更有趣:在随机展示的 100 张面孔中,韩国测试组对 「标准美人」 的辨识准确率是 92%,而撒哈拉沙漠游牧民族的识别率仅 31% 。这验证了毕加索那句 「美是相对的幻觉」,也让我们不得不思考:我们究竟在迎合谁制定的规则?

五、写在最后的手术同意书

当我终于不再每月注射肉毒素时,在日记本写下这样一段话:「命运像棵根系发达的老树,整形刀可以修剪枝桠,却改不动年轮的方向。真正的破局,或许是从接纳第一道皱纹开始。」 最近听说当年执刀的医生转型做了心理咨询师,他在微博置顶的话恰好成为这个时代的最佳注脚:

「我们能雕刻面容的黄金比例,却解不开灵魂的方程式。」